La città del piede

di Stefano Serafini

Chi ha inventato e diffuso l’espressione «fatto con i piedi», per indicare qualcosa di mal realizzato? Viene da sospettare un produttore di automobili, o un petroliere, desiderosi di aggiungere denigrazione alla forzata inattività del primo organo che possa difenderci dalla rovina urbana.

Sappiamo bene che la realtà automobilistica è solo in minima parte circoscritta alla meccanica dei veicoli, alla chimica e al commercio dei combustibili, e alla fascinazione del design. Essa influenza pesantemente l’economia, l’ambiente, il modo in cui sono costruite le città, la disposizione dei percorsi possibili nello spazio, la psicologia e la socialità delle persone, fino a delineare una civiltà peculiare e recentissima che non ha precedenti nella storia umana.

Secondo Ivan Illich, tale realtà del veicolo meccanico è innanzitutto un devastante strumento di deformazione antropologica. E poiché ciò che è culturale ha sempre un equivalente fisico, si dimostra come valga anche l’inverso constatando che la trasformazione dell’umano indotta dall’auto comincia dai nostri organi locomotori: l’auto castra i piedi, e dopo, come una conseguenza, la nostra immaginazione, il senso del luogo e del mondo, il sentimento della libertà. Uomini dalle gambe deboli e disabituate all’esperienza e al piacere di camminare, sono allo stesso tempo effetto e causa di una perdita spirituale che incide su quella che per millenni è stata considerata la natura umana. Nel brevissimo lasso di un secolo, la sostituzione della locomozione umana (e della trazione animale che ne era l’ausilio organico) con una macchina, ha rovesciato inarrestabilmente un ordine antico quanto la specie. La rivoluzione di John Ford – l’auto di massa – corrisponde alla più vasta obliterazione di una facoltà umana mai vissuta prima, una sorta di programma di sterilizzazione di massa, del quale è impossibile oggi non constatare il successo.

Non propongo qui un discorso salutista. La prima conseguenza della fine dell’era del piede non consiste nelle varici, nell’obesità o nei problemi cardiocircolatori e respiratori che pure ne derivano in grandissima parte. A morire con i piedi è innanzitutto lo spazio. Vale a dire, un tesoro di esperienza, libertà, esercizio sensoriale ed esistenziale che è incomparabilmente più importante della stessa buona salute quale viene intesa dalla nostra medicina. Un uomo malato secondo i parametri del dottore, infatti, può ben essere un uomo, e conserva in sé tutta la potenzialità di essere felice. Un uomo senza spazio, invece, è come un topo nel labirinto tracciato dalla mano invisibile delle esigenze tecniche ed economiche apparentemente più grandi dell’individuo, ma in realtà infinitamente sottodimensionate rispetto al passo che, calcando l’esistenza, porta una concreta persona verso il proprio posto nel mondo.

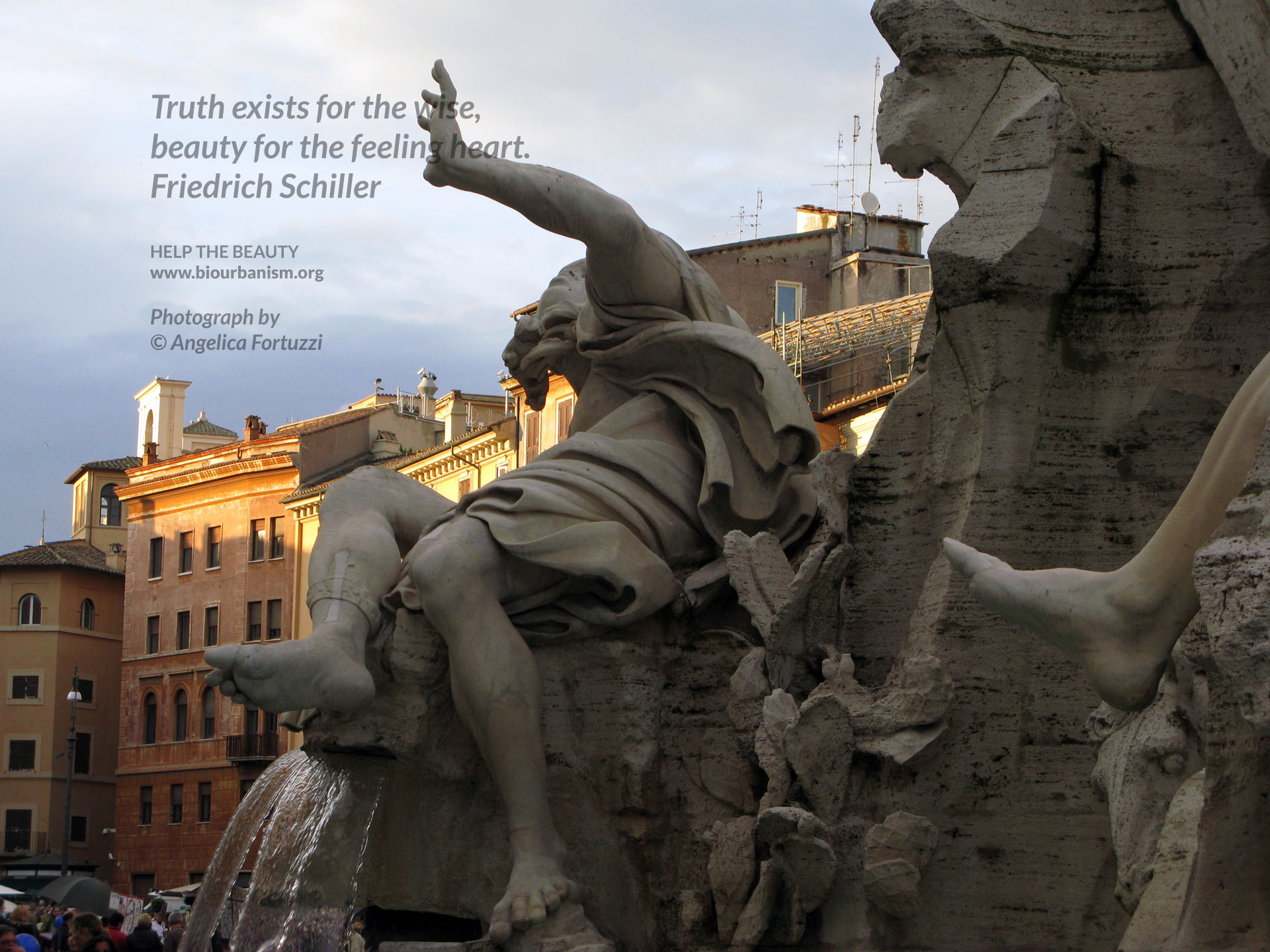

Fuor di poesia, ad es. tutti sappiamo che la politica è esercizio di conoscenza, scelta, e assunzione di responsabilità; secondo Aristotele, il commercio umano per eccellenza, che identifica addirittura la nostra stessa natura. Ma tale esercizio diviene impossibile al di fuori di uno spazio fisico. Quando la città (polis, in greco) si è arresa all’invasione dell’auto, insieme alle sue mura smantellate per far posto a milioni di veicoli affamati di nastri d’asfalto, sono cadute anche le mura della politica, attaccate da un’economia accelerata che ha nel consumo il proprio fine cieco. Al posto della responsabilità umana si è insediato un surrogato illusorio di interfacce mediatiche e presunti rappresentanti della volontà comune. I sudditi umani, sottomessi, sono stati costretti a ritirarsi in case trasformate in rifugi immersi nei flussi del traffico veicolare, dai quali la vita stessa ha cominciato a dipendere. La socialità si è ridotta al simulacro dell’informazione, che ha assunto anch’essa la forma di un ininterrotto flusso senza senso. Gli uomini le cui città sono state invase dal barbaro meccanico ora camminano e vivono costantemente ai margini di tali flussi, non un passo più vicino né uno più lontano da essi, quasi vi fossero legati da catene. Gli spazi comuni – i luoghi neutrali teatro della dialettica fra i cittadini, come le antiche piazze – sono divenuti “non luoghi”, secondo la giusta definizione di Marc Augé, irti di frastuono e gas di scarico. L’intera vita sociale (incontrarsi, ascoltarsi e parlare a voce viva, persino annusarsi) ne ha subito l’imperio rozzo e arrogante.

Riprendiamoci lo spazio. Riappropriamoci della città, del luogo della vita comune, condivisa, dialettica, anche conflittuale. Riafferriamo la nostra dimensione umana con lo strumento umano del corpo, cominciando dai piedi: svegliamole queste appendici allegre, facciamole correre come bambini, com’è nella loro natura, per tastare la terra intorno, misurarla, conoscerla, così come per centinaia di migliaia di anni hanno felicemente fatto i nostri predecessori. È dai piedi ingiustamente disprezzati che possiamo ricostruire la nostra società, sono loro a dover guidare il modo in cui tornare a definire dal basso lo spazio urbano, dopo tanti danni imposti dal dominio dell’automobile. Il petrolio finisce, genera guerre, sembra offuscare insieme alle acque del mare inquinato il futuro, impregnandolo di egoismi folli, astratti, solitari? Fidiamoci dei piedi, camminiamo, incontriamoci, costruiamo. Il futuro autenticamente umano non è tanto lontano da non poter essere raggiunto di buon passo.

Con il titolo "Passo dopo passo riconquistando la città" questo articolo è stato gentilmente ripreso dalla rivista Area, aprile 2014, p. 53.