Scienza e Architettura. Intervista a Nikos Salingaros

di Davide Pio

DP: Quella che oggi viene chiamata “progettazione biofilica” e una pratica progettuale basata sulle teorie del biologo americano Edward Wilson, divulgate a partire dal 1984, con il suo saggio “Biophilia”. Il suo amico e collega Cristopher Alexander, pero, aveva pubblicato già nel 1977 quello che sembra essere un vero e proprio manuale pratico di progettazione biofilica, ovvero “A Pattern Language”. In che rapporto si colloca quindi la figura di Alexander rispetto alla corrente della progettazione biofilica? Ne è il precursore? Uno dei padri? E chi sono, oggi, gli esponenti “illustri” dell’architettura biofilica?

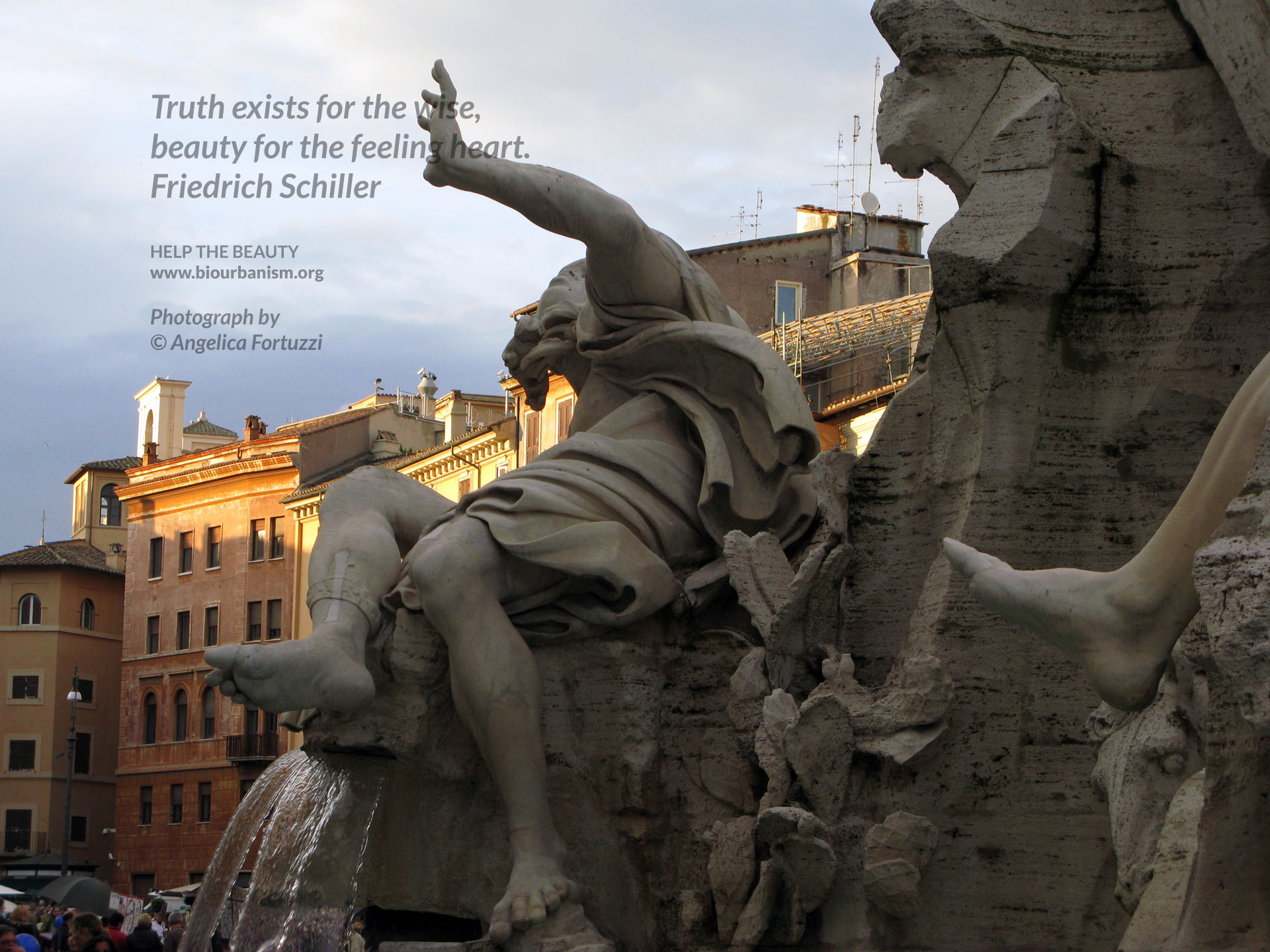

NS: Sì, io credo che Alexander sia un precursore, uno dei padri della progettazione biofilica, tranne per il fatto che non ha mai usato questo termine, perché non era ancora stato utilizzato da Wilson. Nel libro “Biophilic Design”, curato da Kellert, io ho scritto un capitolo con Kenneth Masden. Come appendice a questo capitolo, ho raccolto alcuni pattern biofilici di Alexander. Dunque, questo capitolo ha stabilito un legame tra il lavoro di Alexander e la progettazione biofilica. A mio avviso, questo è l’unico lavoro ad aver stabilito questo importante legame. Tuttavia, i due approcci non sono esattamente la stessa cosa. Per quanto riguarda gli esponenti della progettazione biofilica oggi, io credo che nella sua avanguardia ci sia l’Istituto di Biourbanistica – in Italia, a Roma – con i miei amici Stefano Serafini e Antonio Caperna. Non è che loro facciano progetti biofilici, ma hanno fondato questo istituto, che è una rete internazionale per la progettazione biofilica, in cui si tengono conferenze e workshop estivi per studenti, e che rappresenta quindi un punto di riferimento per la progettazione biofilica. Loro la chiamano biourbanistica, per enfatizzarne la dimensione urbana, e anche perché in Italia il mio gruppo di amici – il Gruppo Salìngaros – si interessa di rigenerazione delle periferie anti-umane. Loro non vogliono parlare soltanto di architettura, perché ciò ridurrebbe la questione ad una piccola scala, mentre i problemi edilizi, in Italia, sono problemi a scala urbana.

DP: Ho letto che Lei ha contribuito alla stesura della Carta di Atene del 2003. Ci può spiegare quali siano le differenze con la precedente Carta di Atene del 1933 e in cosa consista, in particolare, il suo contributo? È stato in grado di inserire in tale documento indicazioni in grado di promuovere città ed edifici biofilici?

NS: Il mio contributo alla nuova Carta di Atene è stato molto tardivo. Il Consiglio Europeo degli Urbanisti aveva già scritto la carta: io ho conosciuto questo gruppo e ho potuto aggiungere alcune cose. Ho portato l’attenzione sulla visione della città come rete di connessioni – e non come un gruppo di oggetti scultorei, come i pianificatori l’hanno concepita per decenni. La precedente concezione trattava gli edifici come sculture giganti, e la città come un parco per mostrare queste sculture: ciò non ha niente a che fare con la vita dell’uomo, e nemmeno con la vita delle città. Queste parti erano già incluse nella nuova Carta di Atene; il mio contributo è stato dare loro maggior importanza. Mi chiedi quale sia la differenza rispetto alla Carta di Atene precedente: la Carta di Atene precedente è un contratto per distruggere la città, per distruggere la vita umana a scala urbana. È stata scritta da quell’individuo mostruoso, Le Corbusier, che voleva imporre un’idea completamente anti-umana di città, costellata di edifici mostruosi – bellissimi come sculture astratte, ma che non hanno niente a che fare con la vita umana sulla Terra. Egli è stato molto scaltro nel proporre queste sue idee, riuscendo prima a farle convalidare dal CIAM e poi a pubblicarle come Carta di Atene: ma sono al 100% idee di Le Corbusier, che non ha mai compreso il funzionamento della città. La differenza fra la prima Carta di Atene e la successiva Carta di Atene, scritta da noi, è come quella fra il giorno e la notte.

DP: A prima vista sembra che la corrente dell’architettura organica e la progettazione biofilica dicano cose molto simili: la prima viene descritta dall’Enciclopedia Treccani come un’“architettura pensata e progettata come ‘una cosa unica’, capace, quindi, di evitare l’isolamento dell’edificio [...] dal luogo e dall’ambiente a esso relativi”; inoltre, si parla di “costante preoccupazione per gli aspetti psicologici [...], dell’anelito di migliorare la qualità della vita, [...] della valorizzazione dei materiali costruttivi, [...] delle soluzioni tecnologiche di dettaglio, della piccola scala progettuale ecc.”. In effetti sono tutti punti chiave della progettazione biofilica, e sono anche cose che Lei scrive spesso nelle sue pubblicazioni. Però i risultati prodotti da queste due correnti mi sembrano spesso molto diversi. Come si spiega questa comunanza di intenti e questa differenza di risultati?

NS: Io non posso spiegare niente: qualcuno può anche scrivere delle cose che suonano bene, ma poi tu devi andare a vedere nella pratica se la soluzione offerta – quella costruita – segue le idee; a volte è così, altre volte invece no. Per fortuna, la progettazione biofilica è basata sulla scienza: c’è il modo di verificare se le soluzioni offerte siano efficaci oppure no. Non è quindi compito mio dare una risposta. Davanti ad una soluzione offerta da qualche mio amico – che io reputo biofilica – e poi a un’altra soluzione che sembra opposta, ma collegata ad una bella descrizione verbale – che io non reputo biofilica, una terza persona – un investigatore – deve fare degli esperimenti, per verificare quale sia o non sia la soluzione biofilica. “Architettura organica” non è un termine molto preciso, perché ancora oggi – come tu sai molto bene – nelle scuole di architettura e nella professione architettonica non si va oltre ad una somiglianza molto superficiale delle cose. Questo non ha nessun valore: bisogna vedere la reazione psicologica e fisiologica dell’utente, mentre egli utilizza queste strutture. Là è dove si vede se una soluzione progettuale sia davvero efficace oppure no.

DP: Frank Lloyd Wright è indicato come uno dei principali architetti, fra quelli nei programmi di studio delle scuole di architettura, a ricercare un’integrazione fra le sue opere e la natura, ed e considerato il padre della corrente organica del Movimento Moderno. Lei critica fortemente altri esponenti di tale movimento, come Le Corbusier e Mies Van Der Rohe, ma come si pone nei confronti di Wright? Se dovessi guardare all’opera di Wright, direi che tra la forma articolata delle sue “Prairie Houses” e le superfici lisce e bianche del suo “Solomon R. Guggenheim Museum” c’è una bella differenza nei termini di una ricerca di connessione con il contesto e con le necessità biologiche e psicologiche umane, e questo mi confonde. Dovendo trarre un bilancio complessivo su questo influente architetto, come lo collocherebbe nel campo di un’architettura integrata con la natura e con le necessità dell’uomo?

NS: Frank Lloyd Wright consiste di due persone molto diverse: il giovane Frank Lloyd Wright era un architetto geniale, e aveva in mente quest’intuizione dell’architettura organica – nel senso di collegamento con il sistema sensoriale dell’uomo. Come hai accennato, le “Prairie Houses”, lo “Unity Temple”, sono capolavori di un’architettura in grado di adattarsi alle necessità umane: un’architettura complessa, frattale, eccetera. Anche l’“Imperial Hotel” a Tokyo, del giovane Wright, lo era. Quando è invecchiato, Wright ha cominciato a fare delle stupidaggini – come il Guggenheim. Il Guggenheim, a mio avviso, non è un edificio di successo. È un fallimento, perché è un edificio che non si connette con il tessuto urbano di New York. È qualcosa di completamente isolato, che si auto-isola dalla strada e dalla vita di New York. Nonostante Wright sia stato – e sia tutt’ora – un architetto molto famoso, non ritengo che gli edifici che ha progettato nella seconda parte della sua carriera siano buoni edifici. Il Guggenheim è forse l’esempio peggiore: è un’architettura che non riesce ad adattarsi al suo contesto e non ha niente di organico.

DP: “Arcologia” e un neologismo coniato dall’architetto italiano Paolo Soleri negli anni ‘60 del Novecento (dalla fusione delle parole architettura ed ecologia), ma tale concetto si rintraccia già nella “Broadacre City” di Wright. Tale filosofia sembra avere, almeno in linea teorica, molti punti in comune con il suo pensiero e con quello dell’architetto Cristopher Alexander. Sul sito di Arcosanti, il centro sperimentale di Paolo Soleri in Arizona, si può leggere: "In natura, come un organismo si evolve, esso aumenta di complessità e diventa anche un sistema più compatto e miniaturizzato. Allo stesso modo, una città dovrebbe funzionare come un sistema vivente. L’arcologia, architettura ed ecologia come un processo integrato, è in grado di dimostrarsi la risposta positiva ai numerosi problemi della civiltà urbana, la popolazione, l’inquinamento, l’energia e l’esaurimento delle risorse naturali, la scarsità di cibo e la qualità della vita. L’Arcologia riconosce la necessità della riorganizzazione radicale del paesaggio urbano sparpagliato in città tridimensionali dense, integrate, al fine di supportare le complesse attività che sostengono la cultura umana. La città è lo strumento necessario per l’evoluzione del genere umano". Ho fatto qualche ricerca in merito, ma non sono sicuro di aver capito in cosa consistano le proposte di Soleri all’atto pratico. Si parla di “citta ecologiche e autosufficienti”, ma tutti gli esempi che sono riuscito a trovare, oltre agli edifici di Arcosanti, mostrano unicamente mega-strutture dall’aspetto fantascientifico, presentate come “sostenibili” e “a misura d’uomo”. Lei cosa ne pensa?

NS: Conosco poco l’arcologia, ma sono d’accordo con te, perché vedo una contraddizione: quello che ho letto di Soleri mi sembra molto buono – ottime idee, con le quali sono d’accordo – e ho anche avuto un contatto con il presidente attuale della fondazione di Arcosanti. È stato lui a trovare che abbiamo molte cose in comune. Sulla carta, sembra che questa filosofia abbia molte cose in comune con la mia, però gli edifici che vedo sono troppo grandi, sono su vasta scala. La filosofia di Soleri era questa: costruire su grande scala, compattando tutto il costruito per lasciare la natura al suo posto. Ma già sappiamo che non funziona: questo è esattamente il pensiero che ha generato ecomostri come il Corviale e come i grattacieli. Quindi, esiste effettivamente una contraddizione; io, però, non conoscendo abbastanza nel dettaglio gli scopi attuali del movimento dell’arcologia, non sono in grado di risolverla.

DP: Nel suo libro “Antiarchitettura e demolizione” Lei indica gli stili architettonici del passato (classico, romanico, gotico, islamico...) come gli unici appartenenti alla “scacchiera degli stili vivi”, specificando chiaramente che gli stili architettonici contemporanei non sono invitati alla festa. Dice che non è necessario utilizzare forme astruse e materiali hi-tech come unico mezzo per innovare in architettura, ma, anzi, è possibile creare architetture veramente innovative solo utilizzando gli stili vivi del passato. Non esiste però il serio rischio di produrre dei falsi storici utilizzando solo vocabolari architettonici appartenenti al passato? Il mio professore di restauro ripeteva spesso che un intervento di restauro o di nuova costruzione compiuto oggi deve essere chiaramente distinguibile dalle porzioni storiche circostanti. Ovviamente, questo è molto facile se si utilizzano materiali moderni che nel passato non si utilizzavano, come il vetro e l’acciaio; diventa molto meno facile se si usano materiali “antichi” e si cerca di ricreare la stessa complessità di forme e dettagli propria degli edifici storici, perché allora il rischio di ingannare il profano diventa davvero elevato. Ricordo in particolare la lezione in cui criticò duramente il progetto dell’NH Hotel Santo Stefano nel quadrilatero romano di Torino (2006), accusato di essere una brutta copia di un palazzo barocco e di una torre medievale. Può citare qualche esempio in cui un edificio, progettato negli ultimi decenni, abbia dimostrato di saper usare intelligentemente i linguaggi architettonici e i materiali del passato, rimanendo comunque chiaramente distinguibile dai suoi predecessori storici e centrando l’obbiettivo di essere davvero innovativo?

NS: Trovo questa questione una cattiva questione, con tutto il rispetto. Non sono d’accordo con il tuo professore di restauro, perché non credo che un qualsiasi restauro debba essere distinguibile dall’originale: per me va molto bene se un restauro è continuo, completamente indistinguibile dalla parte originale. Allo stesso modo, per me un edificio costruito oggi con i vecchi materiali e nel vecchio stile, che somiglia fortemente a quelli di due secoli fa, o a quelli di cinque secoli fa, va benissimo. Invece, vedo la proibizione di costruire nella maniera del passato come una posizione puramente ideologica, propria della setta religiosa intollerante nei confronti del passato. Dunque, per me questo argomento non ha nessuna validità. Oggi, attorno al globo, si costruiscono centinaia di migliaia di case con i materiali tradizionali: è la gente che costruisce la propria casa, senza aver bisogno di leggere le riviste di architettura. Questa è un’attività nobile, un’attività onesta. Io vorrei andare oltre a questo fondamentalismo, a quest’intolleranza distillata nella Carta di Venezia – di nuovo un documento assurdo e pericoloso, ispirato alle idee di Le Corbusier. Abbiamo un patrimonio storico, e io credo fortemente che questo patrimonio storico debba essere restaurato continuamente utilizzando le stesse metodologie: la parte restaurata non deve essere distinguibile dalla parte originale.

DP: A Torino, ad esempio, abbiamo il Borgo Medievale, nel Parco del Valentino, che non è un vero borgo medievale: è stato costruito da Alfredo D’Andrade in occasione di un’esposizione internazionale, copiando parti di vari castelli e borghi medievali presenti in tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta. Questo borgo è molto visitato dai turisti, e in effetti è molto bello. Gli edifici sembrano proprio edifici medievali, però tutti sanno che non si tratta veramente di edifici medievali, ma di copie. Se questo stile è stato l’espressione culturale di una determinata epoca, non si rischia di falsificarlo creando un borgo come il Borgo Medievale e facendo credere alle persone che questo borgo sia realmente risalente all’epoca medievale?

NS: Io non vedo nessun rischio. Il rischio è soltanto per la setta degli architetti che hanno queste idee, che sono idee religiose. Non c’è nessun rischio: se un edificio si può utilizzare come casa, come museo o come banca – ed è un buon edificio – a me non importa dello stile. Soltanto gli architetti si ammalano e iniziano a gridare che è una falsificazione. Quale falsificazione? Cosa c’è da falsificare? È soltanto il dogma della setta del fondamentalismo architettonico.

DP: In un certo senso sono d’accordo con Lei: ad esempio, l’NH Hotel Santo Stefano, per quanto possa essere una copia di un palazzo barocco e di una torre medievale, in realtà mi sembra che funzioni molto bene: ha un porticato che dà su una corte interna, ha dei materiali molto ricchi di dettaglio... a me piace molto come architettura. Però non sapevo come fare i conti con il fatto che, in effetti, non è né un vero palazzo barocco né una vera torre medievale: è una riproduzione e...

NS: No, aspetta. Non c’è niente che è “vero”. In qualsiasi torre medievale, in Italia, forse un muro è romano; poi magari c’è qualcosa di due secoli dopo, e l’ultima parte potrebbe essere barocca. È una miscela. Ogni architetto che ha fatto delle aggiunte e ha trasformato questo edificio, l’ha fatto in modo onesto. Soltanto gli architetti di oggi, soprattutto quelli dell’accademia, sono disonesti con loro stessi e con l’architettura. Gridano questa parola, falsificazione, che nessuno prima d’ora ha mai usato così.

DP: Una delle più forti argomentazioni a favore dei grattacieli è che essi consentano di arginare il fenomeno del consumo di suolo. Lei prende posizione sui problemi legati agli edifici in altezza nel suo libro “No alle Archistar”. Io non penso che i grattacieli siano una valida soluzione al problema del consumo di suolo: penso invece che la soluzione a tale questione vada ricercata nel recupero con edifici a scala umana di quelle vaste porzioni di tessuto urbano sfrangiato e degradato presenti all’interno delle citta. Se il consumo di suolo significa compromettere le funzioni naturali di un territorio, non è quindi logico che la soluzione ad esso consista nell’utilizzare per le necessità umane territorio già degradato in questo senso, a cui ridare nuovo valore, invece di crivellare il tessuto urbano funzionante con un oggetto delle dimensioni di un grattacielo?

NS: Sì, io do la risposta a questa domanda nel mio libro “No alle archistar” nel capitolo sui grattacieli. Effettivamente, un grattacielo ha bisogno di risorse, di una rete di energia che danneggia il suo intorno; più grande è, più è grande il suo bisogno. Non si può eliminare il bisogno di risorse semplicemente passando alla dimensione verticale. Il territorio verrà consumato in ogni caso per produrre le risorse necessarie, e, oltretutto, il sovraccarico di richiesta energetica e infrastrutturale imposto localmente dal grattacielo distrugge il punto nella città dove esso si colloca. Il grattacielo non è una soluzione a niente: il grattacielo è soltanto un modo per fare un enorme profitto, una volta, e per alcune compagnie e alcuni architetti che sono pronti a collaborare. Progettare un grattacielo è molto facile, non c’è niente di geniale: qualsiasi architetto può progettare un grattacielo.

DP: Dopo aver letto i suoi discorsi sull’architettura frattale, ho acquistato un libro per cercare di saperne di più, “Architetture della complessita” di Nicoletta Sala e Gabriele Cappellato. Nella bibliografia di tale libro è citata la sua pubblicazione “Complexity and Urban Coherence”, e nel corpo del testo compaiono l’insieme di Mandelbrot, i frattali in natura, i frattali nelle opere di Hokusai, i frattali nelle grandi architetture religiose indiane, islamiche, giapponesi e cristiane. Ho trovato queste parti molto interessanti. Poi, però, si arriva a quelli che gli autori definiscono gli “architetti della complessita”: Calatrava, Coop Himmelb(l)au, Peter Eisenman, Frank Owen Gehry, Zaha Hadid, Zvi Hecker, Daniel Libeskind, Dominique Perrault, Paolo Portoghesi, Paolo Soleri e Bernard Tschumi. Esiste tutta una parte del libro in cui alcune loro opere vengono commentate ed elogiate come modelli di riuscita applicazione della geometria frattale in architettura. Le forme del Gugghenheim Museum di Gehry sono indicate come “smussate”, “auto-somiglianti”, i suoi rivestimenti “ispirati alla pelle dei rettili o alle scaglie dei pesci, che hanno un’organizzazione frattale”. Leggendo il suo “Antiarchitettura e demolizione” ero stato messo in guardia sul fatto che alcune persone si appropriano di termini di moda come “frattale” e “architettura della complessità” per promuove progetti che non hanno niente a che fare con essi, ma pensavo che si trattasse soltanto di persone a digiuno delle basi scientifiche necessarie a comprendere l’argomento. Come è possibile che Lei, matematico e fisico, e Nicoletta Sala, fisico cibernetico, entrambe persone di scienza, abbiate punti di vista così differenti sul vero significato dell’architettura frattale?

NS: Adesso mi stai ponendo molte domande mescolate fra loro. La maggior parte di questi architetti di tendenza che tu hai citato io credo che sia assolutamente priva di valore architettonico. Inoltre, non credo che abbiano mai realizzato architetture frattali fra le loro opere – tranne Portoghesi, che ha fatto alcuni buoni edifici. Se questa era la prima domanda, io non ritengo ci sia alcuna architettura frattale fra le architetture di spicco di questi architetti. La seconda domanda, invece, parla della professoressa Nicoletta Sala, ma non è una domanda per me: è una domanda per lei. È molto semplice risolvere la questione, perché la definizione di frattale permette di analizzare una struttura, verificare se sia frattale o no, misurare la sua dimensione frattale e così via. È semplicissimo verificare se un edificio sia frattale o no. Se trovi due scienziati che danno risposte opposte quando viene domandato loro se un determinato edificio sia frattale o no, allora è semplice: si sottopone l’edificio alle misure opportune e si verifica immediatamente se l’edificio sia frattale oppure no.

DP: Quindi esistono dei criteri oggettivi per stabilire se un edificio sia frattale o no?

NS: Sì, e non soltanto un edificio: un disegno o una struttura frattale sono definizioni matematiche; si possono analizzare, e quindi verificare se siano frattali oppure no. Non è come il mondo dell’architettura, che si basa sulle opinioni: questo è bello, quest’altro è brutto. La domanda “un edificio è frattale oppure no?” si risolve in modo molto semplice.

DP: In qualità di pioniere nella ricerca orientata alla progettazione biofilica, Lei crede che in questo inevitabile scontro fra “architettura al servizio delle persone” e “architettura al servizio dell’ego dei progettisti” ci sia qualche possibilità di riconciliazione in tempi accettabili, oppure che si tratti di una lotta impari contro i giganti?

NS: Si tratta di due obbiettivi inconciliabili, perché sono opposti. Purtroppo, questa situazione è frutto di una filosofia progettuale che ha avuto origine nei primi decenni del secolo scorso. Prima di ciò, l’architettura era in grado di conciliare questi scopi: c’era un certo equilibrio tra l’ego del progettista, il benessere dell’utente, il benessere della città e il profitto del costruttore. Tutte queste forze si mischiavano, ma nonostante tutto riuscivano a mantenersi in equilibrio. Dopo gli anni venti del secolo scorso, questo equilibrio è andato in frantumi: alcuni architetti sono diventati molto famosi, ma erano architetti a cui non importava niente della vita umana e degli utenti dei loro edifici. Basavano la progettazione dei loro edifici soltanto su criteri estetici, che però erano loro stessi a definire. Da questo punto in avanti, l’architettura si è distaccata dalla vita umana, e la stessa cosa succede ancora oggi. Per questo non sono ottimista sul fatto che sia possibile riunificare questi due obbiettivi opposti: credo piuttosto che si debba voltare pagina. Per quanto riguarda i tempi necessari a questo cambiamento, non ho alcuna risposta.

DP: Lei ritiene che la progettazione biofilica aiuterà l’uomo a raggiungere una maggiore consapevolezza di sé – e quindi una sua centralità, oltre che migliori condizioni di vita – oppure che prima sia necessario che l’uomo acquisisca una maggiore consapevolezza, per far sì che questa nuova visione possa decollare?

NA: Credo che le due cose andranno di pari passo, come una mano lava l’altra. Succederà poco a poco, è un processo graduale. Io e il mio gruppo di amici ci occupiamo di progettazione biofilica, sulla base delle opere di Cristopher Alexander, e facciamo tutto il possibile per mettere queste informazioni a disposizione del pubblico, gratis, su internet. Per la prima volta le persone hanno la possibilità di trovare queste informazioni, che fino ad ora erano difficili da reperire. Finora gli architetti del regime hanno potuto presentare l’architettura come un segreto, inaccessibile alle persone; noi proviamo a fare il contrario e diciamo: l’architettura è qualcosa che i cittadini devono poter capire e apprezzare. I cittadini devono essere messi in condizione di decidere riguardo all’architettura. Gli utenti – la nonna, il bambino – possono dare opinioni molto rilevanti sull’architettura. L’architettura non deve essere una mitologia segreta, controllata da regole altrettanto segrete dettate da architetti famosi: no, questa è una menzogna per vendere un prodotto chiuso dentro a una scatola a tutta la gente del pianeta, un prodotto molto carente. In questo modo, per avere un progetto bisogna pagare a questi architetti un’enorme somma di denaro. Noi proviamo a smascherare questa bugia, cercando di dire in modo chiaro cos’è l’architettura, pubblicando le regole di progettazione. Noi speriamo che, poco a poco, la gente inizi a leggerle, rendendosi conto di essere libera di partecipare e di decidere riguardo alla progettazione del proprio ambiente.

DP: Quindi questi ambienti possono favorire una certa “awareness” delle persone?

NS: Sì.

DP: Che relazioni ci sono fra la progettazione biofilica e gli altri approcci architettonici? A primo impatto, sembra che voi siate soltanto una ristretta minoranza a portare avanti queste idee.

NS: In questo momento noi siamo una minoranza. Però, noi siamo aperti a tutto il mondo. Noi siamo in contatto con vari gruppi, con la comunità informatica e con la comunità scientifica. Al contrario, gli architetti di spicco e l’accademia architettonica, oggi, sono chiusi in un mondo che si sono creati da soli, un mondo di illusioni. Essi rappresentano la maggioranza, la stragrande maggioranza; ma è una maggioranza che è chiusa in se stessa. Noi siamo una piccola minoranza, però siamo in contatto con il mondo dell’informatica, con il mondo della scienza, e con le opinioni delle persone. Per esempio, la progettazione biofilica è collegata strettamente con la progettazione peer-to-peer: è open source, aperta a contributi esterni.

DP: Gli studi scientifici alla base della progettazione biofilica sono davvero così solidi da motivare un cambio di paradigma architettonico? Lo studio di Ulrich sui benefici della vista sul verde e quelli di altri scienziati, se validi, avrebbe una portata rivoluzionaria: sancirebbero in modo inoppugnabile che il contatto con la natura nei luoghi di vita è un bisogno primario dell’essere umano. Non si tratta, a volte, di risultati interpretabili in modo soggettivo, o di opinioni personali di alcuni autori?

NS: I dati scientifici non si possono inventare: sono dati che si misurano. Io conosco Ulrich, è un amico: Ulrich è uno scienziato al 100%, e ha ricavato questi dati con parecchi controlli; si tratta di misure strettamente scientifiche. Però, l’architetto che è abituato a inventarsi le cose, è anche abituato a inventarsi delle giustificazioni pur di non credere a qualcosa che è ovvio. Così dicono che la scienza ha torto, ma è la risposta di una setta religiosa: non vogliono confrontarsi con la realtà, e perciò rispondono in questo modo. Se qualcuno volesse iniziare a verificare la bontà di un esperimento scientifico, come ad esempio quello di Ulrich, dovrebbe almeno prendersi la briga di leggere l’articolo originale. Il lavoro è lì: basta andare a cercarsi dove è pubblicato. Se uno studio sperimentale è pubblicato su una buona rivista scientifica, questo già lo avvalora. Una rivista scientifica non pubblica delle sciocchezze; una rivista architettonica, invece, pubblica qualsiasi stupidaggine, soltanto perché appare molto bella in fotografia. È un mondo a parte. Puoi farti l’idea della validità di uno studio nel momento in cui vedi che è pubblicato su una rivista scientifica seria.